在河南濮阳清丰县一条安静的街巷里,李更选的诊所已开了三十多年。没有醒目的招牌,没有喧嚣的宣传,50岁出头的他,头发已染霜色,却依然每天清晨准时坐诊,为疼痛缠身、心脑血管受损的乡亲们寻回健康。他常说:“慢病不是绝症,是生活方式出了问题,调理好了,日子照样有质量。”

▲ 李更选医生门诊

一针致瘫的童年,七年求医路埋下仁心种子

那是一个寒冷的冬天,北风像刀子刮过清丰的田野。刚满一岁半的李更选突发高烧,小脸烧得通红,哭闹不止。那个缺医少药的年代,村医翻遍药箱,唯一的办法就是注射青霉素退烧。

母亲抱着他坐在冰冷的长凳上,看着针头扎进儿子的小腿,心里满是期盼。可第二天清晨,当她伸手去抱孩子时,却发现那只扎过针的腿软塌塌的,像断了线的木偶 —— 孩子下肢瘫痪了。

七年,两千五百多个日夜,父母背着李更选走遍了周边城市,年幼的李更选趴在母亲肩头,看着来往患者痛苦的神情,心里忽然冒出一个念头:“如果我能当医生,一定不让别人像我这样受苦。”这场刻骨铭心的苦难,没能让他重新站起来,却在他心里埋下了一颗仁心的种子。

▲ 李更选为患者诊断

力线错位的真相,针灸破 “头痛医头” 的困局

“医生,我这腰实在挺不起来了!” 寒冬腊月,一位老人拄着拐杖,被儿子搀扶着走进诊所。他的腰弯得像一张拉满的弓,每走一步都疼得龇牙咧嘴,额头上渗着冷汗。

这是李更选最常遇到的场景。现代人久坐、低头、姿势不正,疼痛缠身却找不到根源,不少人被 “头痛医头,脚痛医脚” 的治疗方式折腾得身心俱疲。

“你的痛不是腰坏了,是全身力线错了。” 李更选一边仔细触诊,一边解释。他手指按压到老农腰臀的某个节点时,老农疼得叫出了声。“就是这里,肌肉筋膜拧成了疙瘩,把脊椎拽偏了。”于是,李更选只在他腰臀和腿部扎了几针,配合手法调整,不到十分钟,老人竟能自己慢慢直起身来。

这样的 “奇迹”,在李更选的诊所里屡屡发生。他不迷信偏方,只坚信人体的规律:“针灸不是简单‘扎针’,是调动气血、纠正失衡。每一针都要精准对应经络与力线节点。“

▲ 李更选为患者诊断

五维调慢病,与 “指标正常却活不好” 较劲

“血压是控制住了,可我天天心慌气短,晚上躺床上跟烙饼似的,这日子太难过了!”58岁的高血压合并房颤患者拿着厚厚的病例找到李更选。他吃了十几年降压药,指标次次达标,可身体却越来越差,连爬两层楼都喘。

这是很多心脑血管慢病患者的共同困境:西医能控制指标,但很难让患者“活得舒服”。

李更选独创的“针灸+中药+饮食+运动+监测”五维调理法,就此派上了用场。他先通过针灸安神定悸,再开个性化中药方,同时指导患者低盐低脂饮食、每日快走30分钟,并教会家属监测血压心率。半年后,患者房颤发作减少,睡眠改善,连精神状态都年轻了十岁。

“慢病管理,不是靠一次药方,而是靠日复一日的坚持。”李更选的电脑里记录着每位患者的复诊时间、饮食禁忌和运动计划。

▲ 李更选的锦旗

老中医的 “与时偕行”:笔记本与电脑的坚守

“每看一个病人,都是一次学习。”这句话,李更选说了三十年。年轻时,他白天坐诊,晚上就伏在灯下啃读《黄帝内经》《针灸大成》,遇到晦涩的理论,便骑着自行车跑几十里路向老中医请教;后来有了医学期刊,他每月都按时订阅,逐字逐句研读,把有用的知识点抄进笔记本,再结合临床案例标注感悟。这些笔记本,摞起来比他的诊桌还高,成了他最珍贵的“行医宝典”。

“学无止境,医者更要跟得上时代。”年近六旬,为适配线上诊疗需求,他主动向年轻助手学习电脑操作。如今,他不仅能熟练用电脑整理患者数据,还会用表格统计慢病调理效果,把传统经验与现代数据管理结合。那些厚厚的笔记本放在诊桌左侧,电脑放在右侧,一边是岁月沉淀的智慧,一边是与时俱进的坚守。

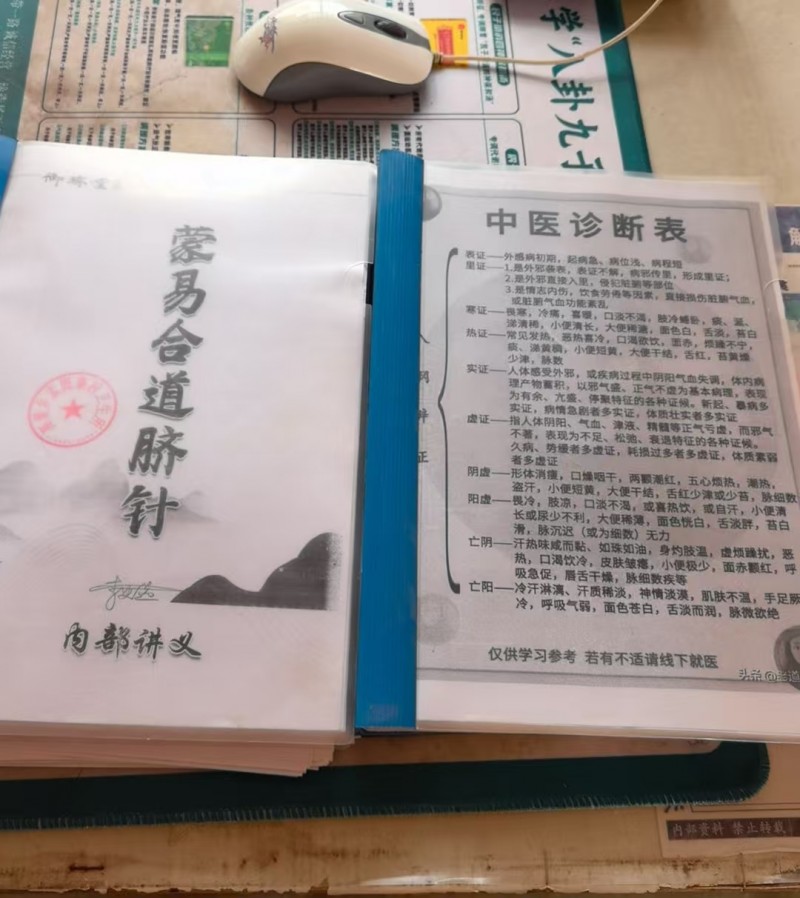

▲ 李更选的笔记

传承不泥古,用半生苦难照亮他人前路

李更选常说:“西医的检查能帮我看清‘病’,中医的智慧能帮我调理‘人’。”他不排斥现代医学,反而常常建议患者做西医检查,再用中医调理。有患者质疑 “中西医结合不靠谱”,他就拿出一个个康复案例,用事实说话。

“年轻人想学中医,我欢迎。但得记住:书本要读,病人更要多看。”他计划整理三十年临床笔记,结合现代慢病管理理念,编写一本书,继续服务更多的人。

从那个被病痛折磨的孩童,到如今守护众生健康的医者,李更选用半生苦难换来了一身医术,用一颗仁心温暖了无数家庭。他无法改变自己的过去,却选择用这段经历照亮别人的未来。

在这个追求 “速效” 的时代,李更选的诊所像一股清流。他用一根针、一剂药、一颗心告诉我们:有些病,急不得;有些路,走得慢,才走得远。而那些沉淀在岁月里的坚守与善良,永远是医者最珍贵的初心。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。